DTMによる音楽制作、ミックス・レコーディングをするなら必須アイテムとも言えるモニターヘッドホン。

このモニターヘッドホンの大きな特徴は原音に対して忠実(フラット)な音質です。

そんな味付けのないヘッドホンだからこそプロの音楽業界で使われるのにはちゃんと理由があります。

今回はモニターヘッドホンの特徴や選び方、初心者にオススメできるヘッドホンを分かりやすく紹介していきたいと思います。

モニターヘッドホンとは

モニターヘッドホンとは、レコーディング・ミックス等で使われる音楽制作専用のヘッドホンのことです。

言い方を変えると『フラットな音質で味付けがない』のが特徴です。

例えば、一般的なヘッドホンは音楽を楽しく聞けるように低音をワザと目立つようにされてあったり高音域にもクセをつけている場合がほどんどです。

しかしミックスやレコーディングの場合、その一般向けのヘッドホンでは低音が出すぎていて各楽器の細かな動きを音で確認しづらくなります。

レコーディングやミックスのようなシビアな編集では各楽器の位置付けや音量感をしっかり把握しなければなりません。

このヘッドホンがあれば1つ1つの音の帯域をしっかり聞き分けることが出来るので細かく調整して丁寧に1つの楽曲にまとめることができるんです。

モニターヘッドホンの選び方

宅録や音楽編集でモニタリングを行う場合、大きく分けて【録音時】と【ミックス時】の2つがあります。

そこでまずヘッドホンにはどのような種類があるか、またどんな時にどのタイプのヘッドホンを使用すると良いかご紹介していきたいと思います!

ヘッドホンのタイプは大きく分けて3種類

密閉ダイナミック型(クローズ型)

耳を覆うハウジング部分が密閉構造になっており、外に音が漏れにくい構造になっています。

そのためレコーディングによく使われます。

音質的には外的ノイズの影響を受けにくいためクリアでダイレクトなモニタリングが行えます。

レコーディングで使用する場合は【高域のヌケとスッキリした低域、さらにアタック感のはっきりしたもの】がチョイスされ、またミックスで使用する場合は【フラットなサウンド】のタイプが好まれます。

密閉型の代表的なモニターヘッドフォンとして、【Audio-Technica ATH-M50x】や【AKG ( アーカーゲー ) / K240 Studio】です。

開放型(オープンエアー・ダイナミック型)

振動板の背面がほぼ剥き出しになっており、逆相の音が外に逃げやすい構造です。

そのため音質は位相特性が良く、スピーカーで聞いているような自然なサウンドが得られます。

その反面、音漏れがあり外的ノイズも耳に入り込みやすいのでマイクを使ったレコーディングには向いていません。

しかし、耳が疲れにくいのと生音が回り込んで聴けて音程が取りやすいということから、ボーカルや管楽器などの録音で使われるケースもあります。

開放型の代表的なモニターヘッドフォンとしては、【AudioTechnica(オーディオテクニカ)/ATH-R70x】や【SENNHEISER ( ゼンハイザー )/HD650】です。

半解放型(セミオープンエアー・ダイナミック型)

【密閉型】と【解放型】の中間の作りを持っており振動板の背面のカバーに穴が設けられているタイプです。

空気の通りがいいため、長時間の使用でも汗をかきにくく疲れにくいです。

音質は自然で空気感があり、ダイレクト感を得られます。

若干の音漏れがあるため、大音量でモニターするドラムのレコーディング などに向いていませんが、キーボードやギター、ベースのライン録音時には非常に便利です。

半解放型の代表的なモニターヘッドフォンとしては、【AKG(アーカーゲー)/K240MK2】です。

装着感で選ぶ

装着感は、実際に自分で被ってみて確認することをオススメします。

その時に大事なのは【頭部のフィット感】や【耳に当たった時の密閉感】、そして【肌触り感】です。

なぜなら自分の体に合っていないヘッドホンで作業していると耳や頭が痛くなる可能性があるからです。

ホールド感で選ぶ

頭から外れにくいものを選びましょう。

特にドラム録音用のヘッドホンを選ぶ場合には、激しい動作によって耳からズレないようにしっかり固定出来るタイプを選ぶと良いです。

またボーカル録音では、片耳だけヘッドホンをして歌った方が音程が取りやすい場合があるので可動式のタイプがオススメです。

付属品に注目

専用ケースや布袋が付属されていれば使用しない時に収納できるので痛みにくいです。

またケーブルが脱着式だったりイヤーパッドの交換部品が付属しているものもあります。

特にケーブル脱着式のタイプが、断線トラブルにもすぐに対応できメンテナンスが容易なのでオススメです。

モニターヘッドホンのスペック(仕様)の読み方

モニターヘッドホンはスペック(仕様)を数字や専門用語を使って表記されています。

聞き慣れない単語がいっぱいで最初は難しいと感じるかもしれませんが、内容を理解できれば導入の目安となるので非常に便利です。

タイプ(密閉型/ダイナミック型など)

ヘッドホンの形式を表記しています。

ヘッドセットタイプの密閉型や解放型、セミオープン型がレコーディング の定番です。

また電源を必要としないタイプをダイナミック型と表記され、電源を必要とするタイプをアクティブ型やコンデンサー型と表記しています。

再生周波数帯域(10Hz〜25000Hz)

再生周波数帯域は、そのヘッドホンが再生可能な音の広さを表示しています。

小さい数字が低い音で、大きい数字が高い音を意味しており、この間の周波数帯域が再生可能だという意味です。

この数値は再生能力を表したものなので音質を表したものではないということを覚えておくと良いです。

最大許容入力(1600mWなど)

最大許容入力とは、「瞬間的な電力の入力」に対してどこまで歪まずにヘッドホンが耐えられるかを表した数値です。

単位は【mW】ミリワットと呼びます。

数値は瞬間的に加えて良い入力の上限を意味しています。

またこの数値は音量(dB:デシベル)とよく勘違いされやすいですが、音量ではなく【瞬間的な電力の入力】と覚えておくと良いです。

インンピーダンス(10Ωや600Ωなど)

ヘッドホンの入力抵抗を表す数値です。

単位はΩ(オーム)で表記されます。

この数値が低いほどハイインピーダンスで数値が高いとローインピーダンスという意味です。

導入する時はオーディオインターフェイスやヘッドホンアンプの出力インピーダンスとヘッドホンの入力インピーダンスは同じ値のものを選びましょう。

なぜなら、インピーダンスが違うと音量が小さく聞こえたり逆に音量が大きくなりすぎて歪んでしまうことがあるからです。

日本製のヘッドホンはハイインピーダンスが多く、外国製のヘッドホンアンプに繋ぐと音量が大きくなり歪むことがあります。

また、ローインピーダンスのヘッドホンは、ハイインピーダンスのヘッドホンで再生すると音量が小さくなります。

もし、気に入ってるヘッドホンが手持ちのオーディオインターフェイスとのインピーダンスと数値が全然合わない場合は間にヘッドホンアンプをかませて対応すると良いでしょう。

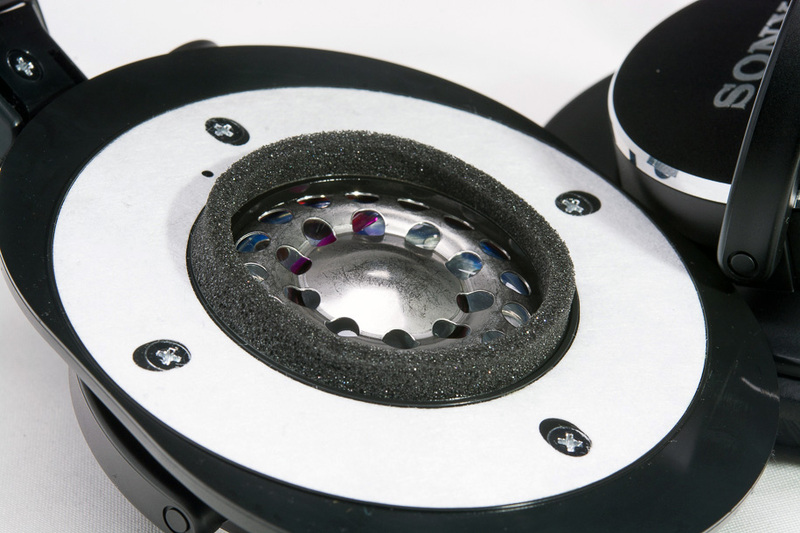

ドライバー

ドライバーは、ヘッドホンの音を発信させる振動板(ダイアフラム)のことでその形状や構造、材質を表記しています。

振動板の厚みや大きさ、サイズはmm(ミリ)、口径はφ(パイ)で表記。

材質はネオジュームやアルミ、チタン、マイラーなどメーカーやヘッドホンのタイプによって様々です。

また構造はドライバー本体の構造やドライバーのマウント方法を表記したケースなど、メーカー独自の構造名で表記されることもあります。

感度/出力音圧レベル(1kHz、92dB、mWなど)

感度/出力音圧レベルは、電力を与えたときに音がどのくらいのレベルで出力できるかを数値化したものです。

ヘッドホンMDR-CD900STのHPでスペックを見てみると感度/出力音圧レベルは【106dB/mW】と表記されてあります。

これは1mWの電力をかけたときに106dBを出力するという意味です。

つまりヘッドホンの音量を比較したいときは、この数値を見れば分かるということです。

モニターヘッドホンのおすすめ

audio-technica/ATH-M50x

ATH-M50は、高い密着感とソフトな装着感を実現したリファレンスレベルの密閉型ヘッドホンです。

様々な音楽制作で使えるだけでなく、リスニング用としてもオススメです。

モニター音は色付けのない音色が特徴で、ピークの高いドラムサウンドでも歪みの少ないストレートなサウンドが得られます。

またベースサウンドは、芯のしっかりとした低音が得られタッチ感や音程もスムーズに再生。

ギターも非常にリアルなサウンドです。

また、コンプやEQの判断がしやすくエコー感もリアルに再生してくれます。

フラットなサウンドでオールマイティに使いたい方にオススメのヘッドホンです。

AKG/K702

K702は、サイズこそ大きめだが、装着してみると意外にも本体は軽めです。

音質はオープンタイプならではの自然なサウンドで、アタック感と腰を据えた安定感がありオールマイティに使える印象です。

特にミックス作業に向いておりフラットなサウンドとホールド感の良い装着感は、長時間の使用でも耳を疲れさせません。

パート別に出音を確認するとパーカッション系からベース・ギター・キーボードまで自然かつリアルなサウンドでモニターできボーカル録り用のモニターとしても使えます。

オープン型なので音漏れはありますが、全体的に音の分離とヌケの良い生サウンドを体感できます。

またスピーカーで聴いているような空気感があるので、EQやコンプ・リバーブの処理が自然に行えます。

このヘッドホンはローインピーダンスなので専用のヘッドホンアンプを使うとより能力を発揮するでしょう。

SHURE/SRH440

SRH400は密閉型でミッドハイにピークを感じる明瞭度の高いヘッドホンです。

しっかりとした作りと光沢のある仕上げは高級感があり、装着時の強めのホールド感と密閉感は録音時に安心して使えます。

音質は極めて鮮明でドラムのキックの空気感までもしっかり聴くことができるため、マイキングの微調整にも最適。

また大音量でも歪みにくく、レスポンスの良いストレートなドラムサウンドを体感できます。

また、ベースでは低音の鳴りがとても自然なのでプレイヤー自身がヘッドホンでモニターしながらサウンドメイキングを行うのにも適していますね。

ミックスでは、高域と低域の伸びが素晴らしくボーカルのヌケも良い印象です。

全体的にバランスの良い音質モデルと言えるでしょう。

Roland(ローランド)/RH-300

RH-300のサウンドは、全体的にフラットですが若干低音の質感と高域の丸みに特徴があります。

作りはしっかりしていて装着感も良いです。

基本的には音楽制作の正統派モニターとしてチューニングされているため、原音が色付けされることなくダイレクトにモニターできます。

ギター・ボーカル・キーボードや打ち込みはもちろん、特に低音のモニタリングに使いやすく、ベースギターのサウンドチェックやキックやジャンベなどの低音系パーカッションのサウンドが聴き取りやすい印象です。

またミックス時にEQやコンプといったエフェクト処理を行う場合は、据え置きのスピーカーと聴き比べながら作業をすると、より良質なサウンドメイクができるでしょう。

もちろんマスタリング時のサウンドチェックも同様です。

RH-300は、このようにあらゆるシーンでのチェック用としてフルに使えるオールマイティな1本です。

SENNHEISER ( ゼンハイザー )/HD650

HD650は、オープンエアー型のヘッドホンで大きめだが非常に軽量で、音質はソフトな印象です。

その理由は、スピーカーを聴いているような空間を感じさせる自然なサウンドで余計なEQ感がないからです。

マイク録音で使う場合には、音量を落とし気味で使うか、音漏れを承知して使うことで高音質のモニターでの録音作業を行うことができます。

特に繊細なニュアンスを要求されるボーカル録音では、最高に気持ちいい音質でレコーディング ができるでしょう。

また、宅録での1人作業には最適で、打ち込みやギター・ベースのダビング時に大きな音量でモニターできない場合でも、本機ならば大音量でバランス良くサウンドメイク作業を行えます。

ミックス作業では、EQやコンプレッサーのかかり具合が良く分かり、空間系エフェクトの細かなニュアンスもしっかりモニターできます。

また長時間の作業で装着していても疲れを感じさせないホールド感は、マスタリング作業にオススメです。

SONY ( ソニー ) / MDR-CD900ST

ミュージシャンのモニター用やエンジニアのミックス用に特化することで、レコーディングスタジオの定番ヘッドホンとして認知されているモデルです。

オーディオリスニング用のヘッドホンは、コンサートホールの客席で演奏を聴いているような心地よいサウンドにチューニングされているのに対して、本機は楽器の音の分離が良くダイレクトに聴けるようにチューニングされてます。

ただ、このヘッドホンの音質は高音が強くて硬い音質なので聴こえたままミックスしてしまうとか音源が地味になりがちだからです。

個人的にはこのヘッドフォンはレコーディング用として演奏者が使うヘッドフォンとして最適だと思っています。

まとめ

いかがでしたか?

モニターヘッドホンは、いかにレコーディングや音楽制作で重要なものかがお分かりいただけたかと思います。

この記事で紹介した選び方を参考に商品を比較検討して、自分にピッタリのヘッドホンを手に入れて下さい。

![【レビュー】auratone 5cを買って得した3つの事[メリットデメリットも解説]](https://i0.wp.com/threetonestudio.com/wp-content/uploads/2021/07/auratone-1.jpg?resize=200%2C200&ssl=1)